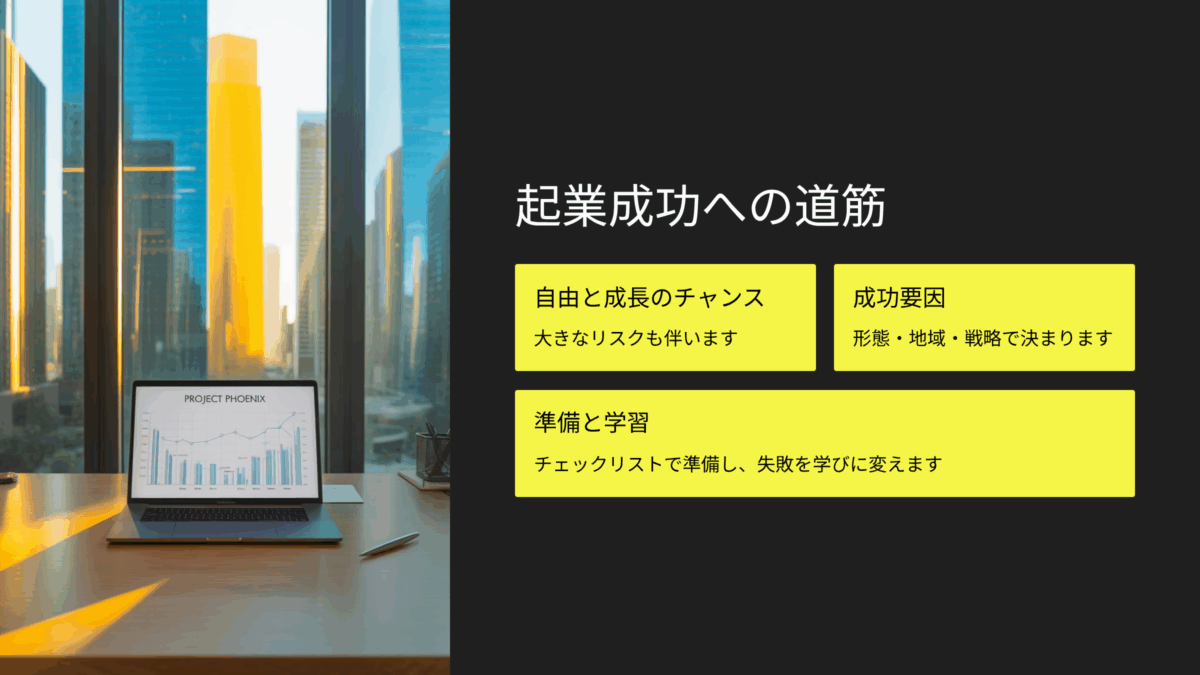

「起業には夢とチャンスがある一方で、リスクや落とし穴も存在します。成功と失敗の両方を知り、あなたに合う形を見つけるヒントをまとめました。目次を見て必要なところから読んでみてください。」

- 起業を考える前に知っておくべき前提

- 起業とは何か/起業と副業・フリーランスとの違い

- 起業をする目的・動機を明確にする(ミッションとの整合性)

- 自由性・裁量性:自分で決め、挑戦できる

- 収入拡大の可能性:成果=報酬への直結

- 定年や雇用制約からの解放

- 税制優遇・節税の可能性(個人 vs 法人での違い)

- 社会的信用・ブランド構築のチャンス

- スキル・成長機会:経営・営業・マネジメント力向上

- 事業承継・資産形成(会社化・ストック型モデルへの展開)

- 収入の不安定性・キャッシュフローリスク

- 初期コスト・資金調達のハードル

- 社会的信用・取引先獲得の難しさ

- 経営責任・法務・税務・社会保険の重み

- 精神的負荷・孤独感・意思決定ストレス

- フェーズによる落とし穴(拡大期、組織化、ガバナンス)

- 失敗・事業転換(Pivot)の難しさ

- 個人事業主での起業(スタートしやすさ・気軽さ)

- 法人設立(資金調達、信用力、責任範囲)

- サイド起業/兼業型起業

- 週末起業・ミニマル起業/オンライン型ビジネス

- 地方起業のメリット・デメリット(市場規模、人材、模倣困難性)

- 都市起業の特徴(競争・コスト・アクセス性)

- 初動改善(事業モデル検証、顧客創出)

- 組織化・業務分担と人材マネジメント

- 資金繰り・キャッシュフロー管理

- 法務・税務リスク対応・保険対策

- 心理的ケア・起業家コミュニティ活用

- 失敗・ピボット戦略:方向転換をどう判断するか

- 起業成功者インタビュー(どうメリットを生かしたか)

- 事業転換/失敗事例とそこからの学び

- 自己分析チェック(動機・リスク性向・資源)

- 市場・業界の可能性チェック

- 資金・収支予測チェック

- 事業モデル可塑性チェック

- 補助金・支援制度活用チェックリスト

起業を考える前に知っておくべき前提

「起業したいけど、自分には特別な才能がない…」「副業やフリーランスと何が違うの?」

そんなモヤモヤを抱えていませんか?

実は、これはあなただけではありません。

私自身も、最初は「起業=すごい人がすること」と思い込んでいました。けれど、実際に飛び込んでみると、イメージと現実のギャップが大きかったんです。だからこそ、まずは“前提”を理解しておくことが大切なんですよ。

起業とは何か/起業と副業・フリーランスとの違い

起業とは、簡単にいえば「自分で事業を立ち上げること」。

会社を作ることだけではなく、「価値を生み出して、対価をいただく仕組み」をつくることを指します。

一方で、副業やフリーランスは「自分の労働力を提供して収入を得る」スタイルが中心です。

たとえば、フリーランスのデザイナーは「時間やスキルを売る」働き方。副業は「会社員としての給料+α」を目指す形。

起業はそれとは違い、仕組みやチームを作り、スケールさせていく可能性があります。つまり「あなたが働かなくても収益が生まれる状態」に近づけるのが、起業ならではの魅力なんです。

私も最初はフリーランスから始めました。でも「自分が倒れたら収入ゼロ」という不安が常につきまとって…。そこで「仕組みを持つ」という考え方にシフトしたとき、ようやく安定と自由の両方を感じられるようになりました。

起業をする目的・動機を明確にする(ミッションとの整合性)

ここで一番大事なのは「なぜ起業したいのか?」をハッキリさせること。

収入アップ? 自由な働き方? 家族との時間? 社会貢献?

理由は人それぞれでいいんです。けれど、ぼんやりしたまま始めると、壁にぶつかったときに踏ん張れなくなります。

私の場合、サラリーマン時代に「もっと自由に挑戦したい」という思いが強くて、それがエネルギーになりました。仲間の中には「家族との時間を優先したい」「地域を元気にしたい」という人もいます。

どんな動機であれ、「自分のミッション=人生の軸」とつながっていると、ブレずに進めるんです。

起業は“マラソン”みたいなもの。途中でしんどくなる時もあるけれど、目的地がはっきりしていれば足を止めずに走れるんですよ。

もし今「自分には理由なんてないかも…」と思ったとしても大丈夫。

小さな「これをやりたい!」が、やがて大きな使命に育つこともあります。

あなたも、自分の中にある小さな種を探すことから始めてみませんか?

その一歩が、未来の起業ストーリーの始まりになるはずです。

起業の主なメリット

「起業って大変そう…」と思いながらも、どこかワクワクする気持ちもありませんか?

それは自然なことです。リスクはあるけれど、起業には会社員では得られない魅力があるんです。

私も最初は「本当にそんなにメリットあるの?」と半信半疑でした。けれど、実際にやってみると「なるほど!」と思う瞬間がいくつもありました。ここでは、その代表的なメリットを一緒に見ていきましょう。

自由性・裁量性:自分で決め、挑戦できる

会社員だと上司や会社の方針に従う必要がありますよね。

でも起業すれば、あなたが経営者。すべての判断を自分で決められます。

もちろん責任は重くなりますが、「自分のやりたいことを形にできる自由」は、会社員ではなかなか味わえない特権です。

私も独立したとき「こんなに自由に挑戦できるんや!」と感動しました。小さなことでも、自分で決めて動けるってすごくワクワクしますよ。

収入拡大の可能性:成果=報酬への直結

会社員は、どれだけ成果を出しても給料に上限があります。

一方、起業は「成果がそのまま報酬」に直結する世界。

私も初めて自分のサービスが売れたとき、金額以上に「自分の力で稼げた!」という喜びを感じました。

収入の天井を自分で決められるのは、大きな魅力です。

定年や雇用制約からの解放

会社員には「定年」や「雇用の枠」がありますが、起業にはそれがありません。

年齢や学歴に関係なく、チャレンジできるんです。

実際に、私の知り合いで50代から起業して成功した方もいます。

「もう遅いかな」と思うタイミングこそ、第二のキャリアの始まりかもしれません。

税制優遇・節税の可能性(個人 vs 法人での違い)

これはあまり知られていませんが、起業には「節税のチャンス」があります。

個人事業主でも経費を活用できますし、法人化すればさらに幅広い節税が可能です。

私も法人化したとき「こんなに違うんか!」と驚きました。うまく使えば、資金を次の成長につなげられるんです。

社会的信用・ブランド構築のチャンス

「会社を持っている」というだけで、社会的な信用が高まります。

取引先との信頼関係や、銀行からの融資、メディアへの露出も増えやすいです。

自分の名前や会社名がブランドになると、仕事が自然と舞い込んでくることもあります。

これは副業やフリーランスにはなかなかないメリットですね。

スキル・成長機会:経営・営業・マネジメント力向上

起業すると、営業・マーケティング・マネジメントなど幅広いスキルが自然と身につきます。

最初は「全部自分でやらなあかんのか…」としんどいですが、それが大きな成長のチャンスになります。

私も数字が苦手でしたが、経営を続けるうちに「キャッシュフロー表を見て冷や汗かかなくなった(笑)」という成長がありました。

事業承継・資産形成(会社化・ストック型モデルへの展開)

起業で作った仕組みは「資産」になります。

特に法人化して事業をストック型(会員制・サブスクなど)にすると、将来的には「事業を譲る」「売却する」という選択肢も広がります。

つまり、あなたの努力が“未来の財産”になるんです。

起業は確かに大変です。けれど、ここで挙げたメリットを体感できたとき、「やってよかった!」と思える瞬間が必ず訪れます。

あなたも自由と成長を手にする未来を想像してみてください。

きっとワクワクが止まらなくなるはずです。

起業の主なデメリット/リスク

「起業ってメリットばかり?」と思うと、ちょっと危険です。

実際にはリスクやデメリットも多くあります。

私も起業初期には、資金繰りで眠れなかったり、孤独で押しつぶされそうになったりしました。

でも正直に言うと、こうしたリスクを知っていたからこそ、冷静に対策できた部分も大きいんです。

ここでは、代表的なデメリットを整理しておきましょう。

収入の不安定性・キャッシュフローリスク

会社員は毎月安定した給料がありますよね。

でも起業すると「売上ゼロの月」も普通にあります。

私も最初の頃、売上が一気に落ちて「家賃どうしよう…」と青ざめた経験があります。

この収入の波をどう乗り越えるかが、起業家にとっての大きな試練です。

初期コスト・資金調達のハードル

起業には初期投資が必要です。オフィス、設備、広告費…。

さらに銀行融資も、実績がないうちは通りにくいのが現実です。

私も「銀行に門前払い」された経験があります。悔しかったですが、だからこそ自己資金の準備や補助金の活用を意識するようになりました。

社会的信用・取引先獲得の難しさ

起業したての頃は「信用ゼロ」からのスタートです。

法人であっても「実績ありますか?」と聞かれて、悔しい思いをすることも。

信頼を築くには時間がかかります。でも逆にいえば、ここを乗り越えた人だけが“継続できる起業家”になれるんです。

経営責任・法務・税務・社会保険の重み

経営者になると、法律や税金の知識も避けては通れません。

知らなかったでは済まされず、時には重い責任を負うこともあります。

私も税務調査が入ったときは心臓がバクバクしました(笑)。

でも、専門家とつながることで安心感が得られるようになりました。

精神的負荷・孤独感・意思決定ストレス

起業は「すべて自分の判断次第」。

その分、孤独やストレスが大きくなります。

深夜まで一人で悩んでいたとき、正直「なんで会社辞めたんやろ…」と後悔したこともあります。

でも同じように頑張る仲間と出会えたことで、少しずつ乗り越えられました。

フェーズによる落とし穴(拡大期、組織化、ガバナンス)

起業のリスクは「始めたとき」だけではありません。

売上が伸びてきたら、今度は「人を雇う」「組織を作る」という新たな課題が出てきます。

私も人を採用した途端にトラブルが起きて、「拡大すれば安心」という考えが甘かったと痛感しました。

失敗・事業転換(Pivot)の難しさ

どんなに準備しても、事業がうまくいかないことはあります。

そこで「撤退」や「方向転換(ピボット)」を決断するのは、とても勇気がいることです。

私も一度、力を入れた事業を手放しました。辛かったですが、その判断があったから次のチャンスにつながったんです。

起業は、いいことばかりではありません。

でも「リスクを知った上で挑戦する」ことが、成功への第一歩です。

あなたも、怖さを感じるのは自然なこと。

むしろそれを冷静に見つめられる人ほど、長く走り続けられるんです。

起業形態別の特徴(メリデメ比較)

「起業したいけど、どんな形で始めればいいの?」と悩んでいませんか?

実は、起業にはいくつかのスタイルがあって、それぞれにメリット・デメリットがあります。

私も最初は個人事業主からスタートしましたが、途中で法人化し、さらにオンラインビジネスにも展開しました。形によって全然景色が違うんです。

ここでは、代表的な起業形態を比較していきましょう。

個人事業主での起業(スタートしやすさ・気軽さ)

個人事業主は「開業届」を出すだけで始められるので、ハードルが低いのが魅力です。

コストもほとんどかからず、副業的な小さな事業から挑戦できます。

私も最初は個人事業で始めましたが、気軽さゆえに「プライベートと仕事の境目がなくなる」悩みもありました。

また、社会的信用は法人に比べると弱いので、大きな取引や融資には不利な面もあります。

法人設立(資金調達、信用力、責任範囲)

法人を作ると「会社の代表」として信用力が増します。

融資や契約で有利になり、節税の幅も広がります。

ただし、設立費用や事務手続きが必要で、会計や税務の管理も複雑です。

私も法人化した直後は「経理やらんとあかんこと多すぎやろ!」とパンクしかけました(笑)。

でも、専門家に頼ることでスムーズに回せるようになりました。

サイド起業/兼業型起業

最近は「会社員を続けながら起業」する人も増えています。

収入の安定を保ちながら、リスクを抑えてチャレンジできるのが魅力です。

ただし、本業とのバランスが難しく、時間のやりくりに苦労する人が多いです。

私の知り合いも、深夜に副業を続けすぎて体調を崩しました。無理のない計画が大切です。

週末起業・ミニマル起業/オンライン型ビジネス

「週末だけの起業」や「オンラインを中心とした起業」は、コストを抑えて小さく始めやすいスタイルです。

特にオンライン型は、場所や時間に縛られずに自由度が高いのが魅力。

私もオンライン講座を始めたことで、全国の人とつながれるようになりました。

ただし、市場が広い分ライバルも多いので、差別化がポイントになります。

形態ごとに「入りやすさ」「信用力」「リスク」が違います。

大事なのは「自分の目的やライフスタイルに合った形を選ぶこと」。

いきなり法人化する必要はありません。小さく始めてからステップアップするのも立派な道です。

あなたも「どのスタイルなら無理なく続けられるか」を考えてみてくださいね。

地域・市場性による影響:都市 vs 地方の起業利点と注意点

「起業するなら都会がいいのかな?それとも地元で?」

そんな風に迷っていませんか?

私も最初は「都会じゃないと成功できへんのちゃう?」と思っていました。

でも実際に全国の起業家を見てきて分かったのは──都市と地方、それぞれに全く違うチャンスと課題があるということです。

地方起業のメリット・デメリット(市場規模、人材、模倣困難性)

地方で起業する一番のメリットは「競合が少ない」こと。

都市ではひしめき合うビジネスでも、地方だと一番手になれるチャンスがあります。

さらに、地域とのつながりが強いため、口コミで広がりやすいのも魅力です。

私の知り合いで、田舎の小さなカフェを始めた人がいます。

都会なら埋もれてしまう規模でしたが、地元では「新しい風」として注目され、あっという間に地域の人気店になりました。

一方でデメリットは「市場規模の小ささ」。

人材も限られているため、急成長を目指すビジネスには不利になる場合もあります。

都市起業の特徴(競争・コスト・アクセス性)

都市で起業するメリットは「市場が大きい」こと。

お客さんの数が多く、スピード感をもって成長させやすいです。

また、人材や投資家との出会いも多く、事業を拡大するチャンスに恵まれています。

私も大阪で起業したとき、異業種交流会や勉強会が毎日のようにあり、人脈作りが一気に進みました。

アクセスの良さもあり、ビジネスの加速を実感しました。

ただし、デメリットは「競争が激しい」こと。

同じ業種のライバルが多く、差別化が難しい。さらに、オフィスや人件費などのコストも高いです。

つまり、地方は「ニッチを攻めて独自性を出す」戦略が有効。

都市は「スピードとスケール」で勝負する場です。

あなたの起業スタイルや目指す未来によって、どちらを選ぶかは変わります。

大事なのは「地域の強みをどう活かすか」を意識することなんです。

起業後に直面しやすい課題とその克服策

「起業したら自由だ!」とワクワクする一方で、実際に走り始めると予想外の壁にぶつかります。

私も「こんなに問題出てくるんかい!」と頭を抱えたことが何度もありました。

でも大丈夫。よくある課題はパターンが決まっていて、事前に知っていれば乗り越えやすいんです。

ここでは、起業家がぶつかりやすい課題と、その克服策を紹介します。

初動改善(事業モデル検証、顧客創出)

最初の壁は「お客さんがいない」こと。

いいサービスを作っても、買ってくれる人がいなければ意味がありません。

私も最初、商品を作り込むことばかり考えて、肝心の顧客ニーズを無視していました。

うまくいったのは「まず小さくテストして反応を見る」ようにしてからです。

小さな成功体験を積み重ねることで、事業モデルが磨かれていきます。

組織化・業務分担と人材マネジメント

一人でやっていると、やがて限界がきます。

「誰かに任せたいけど、信頼できる人がいない…」というのは、多くの起業家が抱える悩みです。

私も初めてスタッフを雇ったとき、任せるのが怖くて結局自分で抱え込んでしまいました。

でも「人に任せる=自分の成長」だと気づいてから、チームで成果を出せるようになったんです。

資金繰り・キャッシュフロー管理

売上があっても、資金繰りに失敗すると事業は続けられません。

実際に「黒字倒産」と呼ばれるケースも多いです。

私も一度、入金が遅れて支払いに間に合わず、胃が痛くなる思いをしました。

それ以来、キャッシュフロー表を毎月チェックし、余裕資金を確保するようにしています。

法務・税務リスク対応・保険対策

契約書や税務申告を甘く見ていると、後から痛い目を見ます。

私は一度、契約内容をよく確認せずに進めて大きなトラブルになりかけました。

「専門家とつながる」ことが最大のリスク対策です。

弁護士や税理士はコストではなく「安心を買う投資」と考えましょう。

心理的ケア・起業家コミュニティ活用

起業は孤独との戦いでもあります。

「全部自分で抱え込む」と精神的にすり減ってしまうんです。

私も深夜に一人で悩んで、気持ちが折れそうになったことがありました。

救いになったのは「同じ境遇の仲間」でした。起業家コミュニティに参加して、気軽に相談できる環境を持つことは本当に大切です。

失敗・ピボット戦略:方向転換をどう判断するか

すべての事業がうまくいくわけではありません。

その時に大事なのは「失敗を認めて方向転換できるか」です。

私も一度、時間もお金も注ぎ込んだ事業を手放しました。

正直、悔しかったです。でも、その決断があったから次の成功につながったんです。

起業後の課題は「失敗ではなく成長のステップ」。

前もって知っておくだけで、心の準備ができます。

あなたも壁にぶつかったとき、「あ、これは成長のサインや」と思えるようになるはずです。

一緒に乗り越えていきましょう。

体験談・事例から学ぶ:成功例・挫折例

「実際に起業した人って、どんな経験をしてるの?」

机上の知識よりも、リアルな体験談の方が心に響きますよね。

私自身も、先輩経営者の話を聞いて「なるほど!」と気づいたり、「自分も頑張ろう」と勇気をもらったりしました。

ここでは、成功と失敗の両面から学べる事例を紹介します。

起業成功者インタビュー(どうメリットを生かしたか)

私の仲間に、30代で飲食店を開業した男性がいます。

彼は「地元の人に愛されるお店」をテーマにして、最初は小さなカフェをスタートしました。

都会の真似をするのではなく、地元ならではの食材や人のつながりを活かしたんです。

口コミで広がり、今では複数店舗を展開するまでに成長しました。

彼に聞いた成功の秘訣は「無理に大きくしようとせず、地元に根付いたこと」。

自由度や裁量性といった起業のメリットを、自分らしく最大限に活かした好例です。

事業転換/失敗事例とそこからの学び

一方で、私自身の失敗談もお伝えします。

以前、オンラインで大きなサービスを立ち上げたのですが、思ったより利用者が集まらず赤字続きに…。

「こんなに準備したのに…」と悔しくて、なかなか撤退を決断できませんでした。

でも、勇気を出して事業を縮小し、方向転換(ピボット)したことで、別の分野でヒット商品を作ることができました。

学んだのは「失敗は避けられない。でも、早く見切りをつければ次のチャンスが来る」ということです。

成功にも失敗にも、必ず学びがあります。

他人の体験談を聞くことで、自分が直面したときの心構えができます。

あなたも「失敗したら終わり」ではなく、「そこから何を学ぶか」で未来が変わることを忘れないでください。

起業を判断するためのチェックリスト

「起業したい気持ちはあるけど、自分に向いてるのかな?」

そんな不安を抱えていませんか?

私も最初の頃は「勢いで始めて大丈夫かな…」と何度も立ち止まりました。

そこで役立ったのが「チェックリスト」。客観的に自分を確認できると、迷いが整理されるんです。

ここでは、起業を考える前に確認しておきたいポイントをまとめました。

自己分析チェック(動機・リスク性向・資源)

- なぜ起業したいのか(収入?自由?社会貢献?)

- リスクを取れる性格か、それとも慎重派か

- 今の自分に使えるスキルや人脈、時間、資金は何か

私も最初は「自由になりたい!」という動機だけでしたが、深掘りしていくと「自分の経験を誰かの役に立てたい」という本音が出てきました。

市場・業界の可能性チェック

- そのビジネスに需要はあるか?

- 競合との差別化ポイントはあるか?

- 将来的に拡大できる市場か?

市場を見誤ると、どれだけ努力しても成果が出ません。

私も最初に手を出した分野は需要が小さく、苦戦しました。市場調査は欠かせません。

資金・収支予測チェック

- 初期費用はいくら必要か?

- 売上がゼロの月があっても生活できるか?

- キャッシュフローの見通しは立てているか?

私は「売上が出る前提」で突っ走って、資金繰りで苦労しました。

少なくとも半年分の生活費を準備しておくと安心です。

事業モデル可塑性チェック

- 商品・サービスは改善できる仕組みになっているか?

- 顧客の声を取り入れて柔軟に変えていけるか?

完璧を目指すより、まずは「修正しやすいモデル」にすることが大事です。

私も小さなテスト販売を重ねて改良することで、本当に売れる商品に育てられました。

補助金・支援制度活用チェックリスト

- 国や自治体の補助金・助成金を調べたか?

- 商工会議所や創業支援センターを活用しているか?

- メンターや支援者とのつながりを持っているか?

補助金は「知らないと損する」代表格です。

私も創業初期に100万円以上の支援を受けられて、どれだけ助かったか…。

チェックリストを通して見えてくるのは「準備できている部分」と「まだ弱い部分」。

完璧じゃなくても構いません。大事なのは、自分の立ち位置を知って、補える手段を考えることです。

あなたもぜひ、このリストを使ってセルフチェックしてみてください。

きっと「起業に向けて何をすべきか」がクリアになりますよ。

まとめ:起業の選択は“リスク覚悟”と“戦略性”で決まる

ここまで「起業の前提・メリット・デメリット・形態・地域性・課題・体験談・チェックリスト」と見てきました。

おそらく今、あなたの中で「やっぱりリスクあるな…」という気持ちと「でも挑戦したい!」という気持ちが混ざっているのではないでしょうか。

私も起業前は、不安と期待で心が揺れていました。

そして実際に飛び込んでみて分かったのは──

起業は「無謀な挑戦」ではなく、「準備と戦略次第で乗り越えられる冒険」だということ。

リスクをゼロにすることはできません。

けれど、デメリットを理解し、戦略を持ち、仲間や支援制度を活用すれば、そのリスクは「コントロールできるもの」になります。

未来の自分に後悔しないために、あなたは今、どんな一歩を踏み出しますか?

起業という選択は、あなたの人生を大きく変える可能性を秘めています。

私は何度も転びながら、それでも挑戦してきて良かったと心から思っています。

だからこそ、あなたにも伝えたい。

👉 「不安があっても大丈夫。一緒に走れば、必ず道は開ける」

今日からできる小さな一歩を踏み出してみましょう。

その一歩が、未来のあなたを作っていきます。