「デジタル商品を作ってみたいけど、自分にできるんだろうか…」

そんな不安を抱えていませんか?

実は、これはあなただけの悩みではありません。僕自身も最初は「特別なスキルがない」と思い込んで、一歩を踏み出せずにいました。

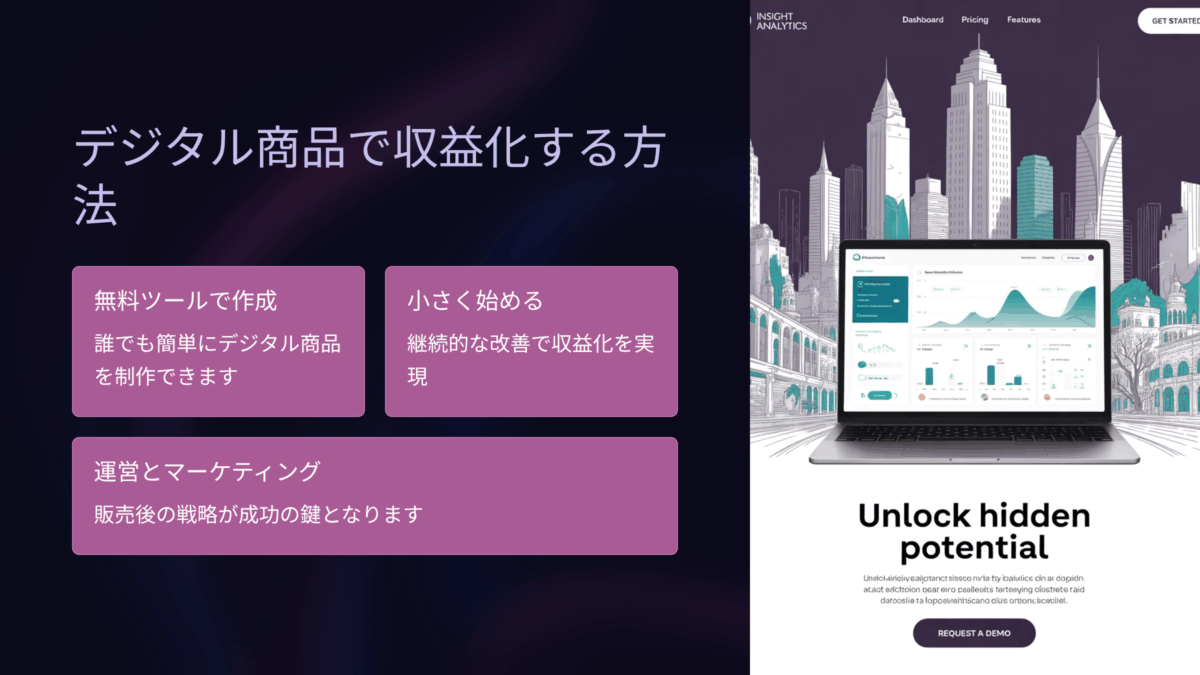

でも、無料ツールを使えば誰でも始められるし、小さなアイデアからでも十分に価値ある商品を作れるんです。

実際に僕も、シンプルなチェックリストPDFからスタートして、少しずつ商品を育てることができました。

もしあなたが「自分の知識や経験を活かして収益を作りたい」と思っているなら、この記事はまさにそのための道しるべになるはずです。

読み終えた頃には、「自分にもできる!」と背中を押されて、一歩を踏み出せる状態になっているでしょう。

それでは早速、デジタル商品の世界を一緒にのぞいてみましょう。

目次を見て必要なところから読んでみてください。

- はじめに

- デジタル商品の魅力と可能性

- 誰でも始められる理由・参入障壁

- 本記事の使い方とゴール

- デジタル商品とは何か?(定義と特徴)

- 主なジャンル・形式(電子書籍・テンプレート・音声・動画・アプリなど)

- 2025年に注目のジャンル・トレンド

- ターゲットの“悩み・ニーズ”を掘る方法

- ニッチ選定・競合調査と差別化ポイント

- アイデアを検証するプロトタイプの作り方

- 無料・低コストで使えるツール紹介(Canva・PowerPoint・音声編集ソフト etc.)

- デザイン・レイアウトのコツ

- 著作権・素材利用・ライセンスに注意すべき点

- クオリティチェック・ユーザーテスト

- プラットフォーム比較(国内・海外)

- 独自サイト vs マーケットプレイス

- 決済手段/価格戦略/課金モデル

- 自動配信・システム設計(DL機能・ライセンスキーなど)

- 先行告知・ティザー戦略

- メールリスト構築・SNS活用法

- 限定特典・早割・バンドル戦略

- 広告・アフィリエイトの使い方

- 顧客サポート/FAQ設計

- フィードバック回収とアップデート

- クロスセル・アップセル戦略

- 継続課金モデルの構築

- 成功したクリエイターの事例

- うまくいかなかった例とその改善策

- 小規模スタートで成長した軌跡

- デジタル商品に関わる税法・消費税

- 著作権・商標・利用範囲の管理

- 海外販売時の課税・規制・為替リスク

- トラブル防止策(返金・クレーム対応など)

- サブスク化・会員制化の可能性

- ライセンス供与/再販許可モデル

- コラボ商品・拡張ライン展開

- 市場動向と今後のトレンド

- 今すぐできる第一歩リスト

- 保持しておくべきマインドセット

- 継続的に改善し続けるコツ

はじめに

「デジタル商品に挑戦してみたいけど、自分にできるのかな?」

そんな不安を抱えているあなたへ。

僕自身も、最初はまったく同じ気持ちでした。

「特別なスキルもないし、ITに強いわけでもない…」と尻込みしていたんです。

でも実際に一歩踏み出してみると、デジタル商品には“誰でも始められるチャンス”がたくさん隠れていると気づきました。

ここでは、まずデジタル商品の魅力と可能性、そしてなぜ参入障壁が低いのかを一緒に見ていきましょう。

デジタル商品の魅力と可能性

デジタル商品の一番の魅力は「在庫がいらない」こと。

あなたが一度作った商品は、コピーしてもコストが増えません。

たとえば電子書籍やテンプレート、音声教材。

一度作ってしまえば、何百人に売れても印刷代も配送費もゼロ。

まるで「自動販売機」のように、あなたが寝ている間にも売上が発生します。

僕の知り合いは、子育ての合間に作った家計簿テンプレートを販売しただけで、月に数万円の収益を安定して得ています。

「自分の知恵や工夫が価値になる」――これがデジタル商品の大きな可能性です。

誰でも始められる理由・参入障壁

「いやいや、自分には特別な知識がないから…」と思うかもしれません。

でも安心してください。

デジタル商品の多くは、特別なスキルがなくても始められるんです。

無料ツールやテンプレートがたくさんあり、今やスマホ1台でも商品が作れる時代。

僕も最初はWordとPowerPointしか使えなかった人間です。

それでも「これなら自分にもできる!」と感じたのは、今の時代が参入しやすい環境だからこそ。

つまり、壁が高いように見えても、実際はドアが大きく開かれているんですよ。

本記事の使い方とゴール

この記事では、デジタル商品の基礎からアイデア出し、制作、販売、マーケティング、そして継続的な運営まで。

ステップごとにわかりやすく解説していきます。

読み進めるうちに「自分にもできる」「これならやってみたい」という気持ちになれるはずです。

最終的には、あなたが「最初の一歩を踏み出せる状態」になることをゴールにしています。

未来を想像してみてください。

自分の知識や経験が商品になり、誰かに喜ばれながら収益になる世界。

その第一歩を、今日ここから始めましょう。

一緒に進んでいけるよう、僕も伴走します。

さあ、デジタル商品の扉を開けていきましょう!

デジタル商品の基本を押さえる

「デジタル商品って言われても、具体的にイメージできない…」

そんなふうに思っていませんか?

僕も最初はそうでした。

「電子書籍?アプリ?なんかすごい人しか作れないんちゃうん?」と尻込みしていたんです。

でも実際には、身近でシンプルなものから始められるジャンルがたくさんあるんですよ。

ここでは、まずデジタル商品の定義や特徴を押さえたうえで、ジャンルと2025年の注目トレンドまで一気に見ていきましょう。

デジタル商品とは何か?(定義と特徴)

デジタル商品とは「データそのものに価値がある商品」のことです。

形のあるモノではなく、ダウンロードやオンラインで利用できるのが特徴。

- 在庫がいらない

- 送料がかからない

- 一度作れば何度でも販売できる

こうした特性があるので、個人が小さく始めるには最適です。

僕自身も最初に作ったのは「副業の始め方チェックリスト(PDF)」。

専門知識ゼロでも、Wordでまとめた資料をPDF化しただけで立派な商品になりました。

「こんなんでも売れるんや!」と感動したのを覚えています。

主なジャンル・形式(電子書籍・テンプレート・音声・動画・アプリなど)

デジタル商品にはいろんな形があります。

- 電子書籍:知識や体験談をまとめて販売(Amazon Kindleなど)

- テンプレート:エクセル家計簿やCanvaデザインなど

- 音声・音楽:瞑想ガイド、学習音声、効果音

- 動画教材:スキル解説、ダンスレッスン、語学学習

- アプリ・ツール:便利機能を提供する小さなソフト

ポイントは「自分が得意な形式」を選ぶこと。

たとえば、文章が得意なら電子書籍。

デザイン好きならテンプレート。

おしゃべりが好きなら音声教材。

僕の知り合いは「子ども向け寝かしつけ音声」を販売して、全国のママさんたちに喜ばれています。

身近な悩みを解決できるものなら、立派な商品になるんですよ。

2025年に注目のジャンル・トレンド

2025年は、さらにデジタル商品の市場が広がります。特に注目なのがこちら。

- AI活用テンプレート・プロンプト集

ChatGPTや画像生成AIを効率的に使うための「質問集」や「設定マニュアル」は、需要が急増中。 - マイクロラーニング教材

5分〜10分で学べる短い動画や音声コンテンツが人気。スキマ時間に学びたい人が増えています。 - ウェルビーイング系コンテンツ

瞑想ガイド、ストレスケア音声、デジタル断食プランなど「心の健康」を支えるジャンルも拡大。 - サブスクリプション型コンテンツ

テンプレートや教材を定期配布する「会員制」モデルがトレンド。安定収益を作りやすい形です。

未来の市場は「専門知識よりも、生活に役立つ工夫」が求められます。

あなたの経験や知恵こそ、2025年に価値ある商品になる可能性が高いんです。

難しく考える必要はありません。

まずは「これなら自分にもできそう」というジャンルを一つ見つけることがスタートです。

次のステップでは、実際に「アイデアの掘り下げ方」を一緒に見ていきましょう。

ステップ1:企画とアイデア出し

「何を商品にすればいいのかわからない…」

これ、デジタル商品を始めたい人が必ずぶつかる悩みです。

僕も最初は頭を抱えていました。

「特別なスキルもないし、資格も持ってないし…」って。

でも、ある方法で考え始めたら「あ、これならできるやん!」とアイデアがどんどん出てきたんです。

ここでは、そのアイデアを見つける具体的なステップを一緒に整理していきましょう。

ターゲットの“悩み・ニーズ”を掘る方法

デジタル商品は「相手の悩みを解決する」ことが価値になります。

だから最初に考えるべきは「誰の悩みを解決したいか?」。

例えば…

- 子育て中のママ →「時短レシピ集」「子どもの寝かしつけ音声」

- 副業を始めたい会社員 →「仕事終わりにできる副業リスト」

- 英語を学びたい人 →「1日5分の英会話フレーズ音声」

僕の場合は、「副業を始めたいけど何からやればいいかわからない人」に向けてPDFチェックリストを作りました。

たったA4で2ページ。でも「これ助かります!」と声をもらえて、自信につながりました。

👉 ポイントは、自分が経験した悩みを振り返ること。

あなた自身が苦労して解決したことは、同じ悩みを持つ人のニーズになります。

ニッチ選定・競合調査と差別化ポイント

次に大事なのは「誰に届けるか」をさらに絞り込むこと。

広すぎるテーマは大手やプロと競合しますが、ニッチに絞ればチャンスは広がります。

例えば…

- 「英語教材」→広すぎ

- 「TOEIC対策」→まだ広い

- 「TOEIC600点を目指す社会人向けスキマ学習教材」→ニッチで狙いやすい

差別化のヒントは「自分の経験」。

僕は大企業から独立した経験を活かし、「ゼロから副業を始める人向け」という切り口で差別化しました。

👉 調査のコツは、Amazonやnote、Udemyで「売れてる商品」を探しながら「自分ならどう工夫できるか?」を考えることです。

アイデアを検証するプロトタイプの作り方

「このアイデアで本当に売れるかな?」と不安になりますよね。

そこで役立つのが「プロトタイプ(試作品)」です。

- 電子書籍なら → 目次だけ作ってSNSで反応を見る

- テンプレートなら → 1ページだけ作ってモニターに渡す

- 音声教材なら → 5分だけ録音して試してもらう

僕も最初は、Facebookで「こんなん作ってみたんやけど、欲しい人います?」と投稿したんです。

すると10人以上が「欲しい!」と言ってくれて、「よし、作ろう」と背中を押されました。

👉 完璧を目指さず、まずは“試し玉”を投げてみること。

そうすれば、自信がなくても前に進めます。

最初のアイデア出しができれば、もう半分成功したようなもの。

次のステップでは、いよいよ「どうやってカタチにするか?」を具体的に見ていきましょう。

ステップ2:コンテンツ制作(具体ツール/手法)

「アイデアは出たけど、どうやって商品にすればいいの?」

多くの人がここで立ち止まります。

僕も最初は同じで、「ソフト高いんちゃう?」「専門知識ないと無理やろ?」とビビっていました。

でも実際は、無料や低コストのツールで十分作れるんです。

むしろ大事なのは「伝わる形」にする工夫。

ここでは、具体的なツールからデザインのコツ、注意点まで一気に整理していきましょう。

無料・低コストで使えるツール紹介(Canva・PowerPoint・音声編集ソフト etc.)

- Canva:デザイン初心者でもおしゃれなテンプレートが豊富。電子書籍やチェックリスト作りに最適。

- PowerPoint / Googleスライド:資料作成やテンプレート商品に便利。

- Audacity(無料音声編集ソフト):録音した音声のノイズ除去やカットが簡単。

- OBS Studio:画面録画+音声を同時に撮れるので、動画教材を作るのにピッタリ。

僕は最初、CanvaだけでPDF教材を作りました。

「これ、デザイン会社に頼んだんですか?」と聞かれたくらい、見栄えが良くできたんですよ。

👉 ポイントは「まずは身近な無料ツールで十分」ということです。

デザイン・レイアウトのコツ

商品は「中身が良ければ売れる」と思いがちですが、実際は“見やすさ”が超重要です。

- フォントは2種類まで(ゴシック+丸ゴシックなど)

- 行間は少し広めで余白を意識

- 1ページに情報を詰め込みすぎない

たとえば電子書籍なら、文字がギュウギュウだと読者は疲れます。

逆に余白があると「読みやすい」「プロっぽい」と感じてもらえるんです。

僕は昔、文字だけギッチリ詰めた教材を作って大失敗。

「読みにくい」と言われて心が折れました(笑)

そこから「シンプルで伝わりやすいデザイン」を意識するようになりました。

著作権・素材利用・ライセンスに注意すべき点

ここ、意外と見落としがちです。

ネットから拾った画像や音楽をそのまま使うと、著作権トラブルになることがあります。

✅ 安心して使える素材サイト

- 写真 → Unsplash / Pexels(商用利用OK・無料)

- イラスト → Canva内の素材(ライセンス確認は必須)

- 音楽 → DOVA-SYNDROME(日本のフリーBGMサイト)

👉 原則は「自分で作る」か「ライセンス確認済みのものを使う」。

トラブル回避のために、この意識は必須です。

クオリティチェック・ユーザーテスト

自分では「ええやん!」と思っていても、他人に見せると意外な改善点が出てきます。

だから、完成前に必ずテストしましょう。

- 家族や友人に使ってもらう

- SNSでモニター募集する

- 小さなグループに配布して感想をもらう

僕も最初の教材を妻に見せたら、「フォントが小さすぎて読みにくい」とバッサリ。

直したら売れ行きが一気に伸びました。

👉 自分一人で完璧にするより、“小さなテスト改善”を重ねる方が確実です。

こうして商品が形になれば、いよいよ販売のステージです。

次は「どこでどう売るのか?」を一緒に見ていきましょう。

ステップ3:販売・流通設計

「せっかく作ったのに、どこで売ればいいかわからない…」

多くの人がここで立ち止まります。

僕も最初は同じでした。

「Amazon?BASE?note? どれがええんや?」と迷いすぎて、気づけば1か月放置してたんです(笑)。

でも実際は、それぞれの販売先には特徴があって、自分に合った場所を選べばいいだけなんです。

ここでは、プラットフォームの比較から価格戦略、システム設計までを整理していきましょう。

プラットフォーム比較(国内・海外)

✅ 国内で使いやすいサービス

- note:文章・PDF販売に強い。初心者でも簡単。

- BASE / STORES:独自ショップを持ちたい人向け。デザインも自由度あり。

- ココナラ:スキル販売型だが、デジタルコンテンツもOK。

✅ 海外も視野に入れるなら

- Amazon Kindle:電子書籍を世界中に販売可能。

- Udemy:動画教材なら鉄板。学びたい人が集まっている。

- Gumroad:海外ユーザー向けにテンプレートや音声を売る人が多い。

僕は最初、noteでPDFを販売しました。

理由は「とにかく簡単」だったから。手数料はかかるけど、まずはスピード重視で始められるのが魅力です。

独自サイト vs マーケットプレイス

これはよくある悩みポイントです。

- 独自サイト(BASEやWordPressなど)

- メリット:ブランディングできる/顧客リストを取れる

- デメリット:集客を全部自分でやる必要あり

- マーケットプレイス(Amazon・Udemyなど)

- メリット:すでにお客さんがいる/集客力が強い

- デメリット:手数料が高い/顧客データは自分のものにならない

僕は最初「note」で販売 → 反応があったら「BASE」に移行、という流れを取りました。

最初は“人通りのある場所(マーケット)”、慣れてきたら“自分の店(独自サイト)”という順番がオススメです。

決済手段/価格戦略/課金モデル

✅ 決済手段

- クレジットカード、PayPay、コンビニ払い対応があると安心。

- BASEやSTORESなら最初から揃っています。

✅ 価格戦略

- 最初は「低価格」より「適正価格」を意識。

- 500円より1,500円の方が「価値がありそう」と感じてもらえることも多いです。

✅ 課金モデル

- 単発販売:PDFやテンプレートなど

- 継続課金:毎月テンプレート配布/オンラインサロン型

僕は最初500円で売っていたPDFを、1,500円にしたら売上が3倍になりました。

「安い=お得」じゃなくて、「安すぎる=怪しい」と思われることもあるんですよね。

自動配信・システム設計(DL機能・ライセンスキーなど)

商品が売れたら、手作業でメール送信していたら大変です。

だから最初から「自動配信」ができる仕組みを入れておくのがおすすめ。

- note / BASE:購入後すぐ自動DLリンクを発行

- Udemy:動画はプラットフォーム内で配信

- 独自サイト:WordPress+プラグイン(Easy Digital Downloadsなど)で自動化可能

ソフトやアプリを販売する場合は「ライセンスキー」発行システムを使うこともありますが、最初はそこまで考えなくてもOK。

👉 ポイントは「お客さんがすぐ受け取れる仕組み」を作っておくことです。

販売の仕組みが整えば、次はいよいよ「どう広めるか?」。

ローンチやマーケティング戦略を一緒に見ていきましょう。

ステップ4:ローンチとマーケティング

「商品を作ったのに、誰も買ってくれない…」

これ、僕も痛いほど経験しました。

最初にPDF教材を出したとき、販売ページを作って「よっしゃ!」と公開したんです。

ところが…1週間たっても売上ゼロ。

そのときに気づいたんです。「いい商品=売れる」じゃなくて、「知ってもらう仕組み」が必要なんやって。

ここでは、ローンチ(公開)の仕方から集客、販売促進の具体的な方法まで、一緒に整理していきましょう。

先行告知・ティザー戦略

発売直前にいきなり出すより、「もうすぐ始まるよ!」と告知する方が効果的です。

映画の予告編と同じで、人は“ちょっと待たされる”ことで期待値が上がるんです。

僕も以前、Facebookで「実は今こんな教材を作ってるんです」とチラ見せ投稿をしました。

するとコメントで「出たら教えてください!」と反応があり、ローンチ初日に数件売れました。

👉 ポイントは「完成前から小出しに共有する」ことです。

メールリスト構築・SNS活用法

販売で一番大事なのは「見込み客とのつながり」。

そのために役立つのがメールリストやSNSです。

- メールリスト:無料レポートやチェックリストを配布して登録してもらう

- SNS:X(旧Twitter)で制作過程を発信/Instagramでデザインの一部を公開

僕はLINE公式を使って、制作裏話を配信しました。

すると「完成したら買います!」と事前に手を挙げてくれる人が出てきて、販売開始がすごく楽になりました。

限定特典・早割・バンドル戦略

人は「今買う理由」があると動きます。

そこで使えるのが特典や割引戦略です。

- 先着特典:最初の10名に追加PDFをプレゼント

- 早割:発売から3日間は30%OFF

- バンドル販売:関連商品をセットで割安に提供

僕は「先着5名に30分の無料相談」を特典にしたことがあります。

結果、初日で完売。やっぱり「限定」は強いですね。

広告・アフィリエイトの使い方

最初から広告にお金をかける必要はありません。

でも商品に手応えを感じたら、少額から試すのもアリです。

- Facebook広告 / Instagram広告:少額から狙った層に届けられる

- アフィリエイト:紹介してくれる人に報酬を渡す仕組み

僕は知り合いに「紹介してもらえませんか?」とお願いして、アフィリエイト形式で売れたこともあります。

“信頼を借りる”という発想はめちゃくちゃ大事です。

ローンチとマーケティングは「商品を光に当てる作業」。

あなたがせっかく作った宝物も、暗い箱に入れたままでは誰も見つけてくれません。

次のステップでは、その宝物を「長く売れ続ける仕組み」に育てる方法を一緒に見ていきましょう。

ステップ5:運営と改善

「商品は売れたけど、その後どうしたらいいんやろ?」

初めて売れたとき、僕はめちゃくちゃ嬉しかった反面、「ここから先はどう動けばええんや?」と不安になりました。

実は、デジタル商品の本当の勝負は“売った後”にあります。

お客さんの声を拾い、商品を育てていくことで、長く売れ続ける資産に変わっていくんです。

ここでは、運営と改善の具体的なポイントを整理していきましょう。

顧客サポート/FAQ設計

「買ったけど使い方がわからない」という声は必ず出てきます。

そのときにきちんと対応できると、お客さんの信頼はグッと高まります。

- よくある質問(FAQ)をまとめておく

- 購入後メールに「サポート窓口」を明記しておく

- 返金ポリシーを事前に提示しておく

僕も最初の教材で「PDFが開けない」という問い合わせを受けました。

正直ドキドキしましたが、丁寧に説明したら逆に「対応が早くて安心しました」とレビューに書いてもらえました。

👉 サポートはコストじゃなくて「信頼を生む投資」と考えるのがコツです。

フィードバック回収とアップデート

売れたら終わりではなく、そこからが改善のチャンスです。

- 購入者アンケートを送る

- SNSで「改善点あれば教えてください」と発信

- 新しい情報を加えてバージョンアップ

僕は「もう少し具体例が欲しい」という声を受けて、教材に追加ページを加えました。

すると「アップデートありがとうございます!」と感謝され、リピーターが増えたんです。

👉 商品を“育てる”感覚を持つと、ファンがついてくれます。

クロスセル・アップセル戦略

お客さんが一度買ってくれたということは、そのテーマに関心がある証拠。

関連商品を提案すると、自然に売上を伸ばせます。

- クロスセル(横展開):英語教材を買った人に「発音練習音声」も提案

- アップセル(上位版):入門編を買った人に「実践編」「応用編」を紹介

僕も「PDF教材」を買った人に「解説動画」を追加販売したら、半分以上が購入してくれました。

👉 お客さんにとって“次の一歩”を用意してあげるイメージです。

継続課金モデルの構築

単発販売もいいですが、安定収益を作るなら「継続課金」が強力です。

- 月額テンプレート配布

- 会員制コミュニティ

- 定期的な動画講座

僕の知り合いは「月1本の副業ノウハウ動画」を配信するだけで、安定的に毎月数十万円の収益を得ています。

👉 継続モデルを一つ持てば「将来の見通し」が立ちやすくなります。

運営と改善は「商品を資産に育てる時間」です。

一度売れただけで終わらず、改善を重ねていけば、あなたの商品は長く愛され続けます。

次は、実際の成功例や失敗例を見ながら、さらに具体的な学びを深めていきましょう。

ケーススタディ:成功例・失敗例から学ぶ

「成功してる人は特別なんちゃう?」

僕も昔はそう思っていました。

でも実際に調べたり話を聞いたりすると、成功している人も最初は普通の人。

むしろ失敗を繰り返しながらコツコツ改善してきた結果、成果を出しているんです。

ここでは、具体的な成功例と失敗例、そして小さく始めて成長した人たちの軌跡を紹介します。

成功したクリエイターの事例

- 主婦が作った「家計簿テンプレート」

育児の合間にExcelで作った家計簿フォーマットをnoteで販売。

「こんなの欲しかった!」と口コミが広がり、毎月安定して数万円の収益に。 - 語学好きが作った「英語フレーズ音声」

自分の勉強記録を兼ねて録音した音声を整理して販売。

学生や社会人に支持され、追加教材をリリースして月収50万円を突破。

僕の仲間も「副業初心者のための副業リストPDF」を販売し、数千人に購入されました。

特別な資格がなくても、「自分の工夫」が人の役に立つことを証明してくれました。

うまくいかなかった例とその改善策

- 内容は良いのに売れなかったケース

→ 販売ページがわかりにくく、魅力が伝わっていなかった。

→ 改善策:事例や口コミを入れて信頼感を出したら売上が伸びた。 - 安すぎて逆に売れなかったケース

→ 「安い=価値が低い」と見られた。

→ 改善策:価格を上げて、デザインを整えたら「ちゃんとした商品」と認識されて売れ始めた。

僕自身も「内容を盛り込みすぎて読みにくい教材」を作ってしまい、最初はクレームが来ました。

でも「読みやすさ」を意識して再編集したら、今度は「すごく分かりやすい!」と喜ばれたんです。

小規模スタートで成長した軌跡

成功している人の多くは、最初から大きな投資をしていません。

- 500円のPDFからスタート

- Canvaで作ったテンプレートを販売

- 音声1本をモニター配布してから商品化

こうした“小さな一歩”から始めて、フィードバックをもとに商品を磨き続けたんです。

僕も同じで、最初の売上はたった1,500円。

でも「誰かが自分の商品にお金を払ってくれた」という事実が、何よりも大きな自信になりました。

👉 ポイントは、「小さく始めて、改善しながら伸ばす」ことです。

成功も失敗も、どちらも“教材”になります。

次のステップでは、実際に商品を販売するときに避けられない「法律や税務の基礎知識」を一緒に押さえていきましょう。

法律・税務・注意点(日本国内向け)

「デジタル商品って税金とか法律ってどうなるの?」

最初に売れたとき、僕もまったく分からずアタフタしました。

「これ、申告せなアカンの?」「著作権に引っかからへん?」と不安でいっぱい。

でも基本的なポイントさえ押さえておけば大丈夫です。

ここでは、日本国内でデジタル商品を扱うときに最低限知っておくべきことを整理していきます。

デジタル商品に関わる税法・消費税

- デジタル商品を販売すると「事業所得」として課税対象になります。

- 売上が 1,000万円を超えると消費税の課税事業者 になるので注意。

- noteやBASEなどのプラットフォーム経由なら、消費税処理はシステム側で対応してくれる場合もあります。

僕も最初は「副業だからバレへんやろ」と思ってましたが(笑)、確定申告しないと後で大変なことに。

小さな金額でも、きちんと申告するのが安心です。

著作権・商標・利用範囲の管理

デジタル商品は「データ」だからこそ、著作権に引っかかりやすい分野です。

- 写真やイラストは「商用利用可」のものを使う

- 音楽や効果音もライセンスを確認

- 自分の商品にロゴを付けるときは、既存商標と被らないか注意

僕は昔、フリー画像を軽い気持ちで使ってたんですが、商用NGだったことが判明。

ギリギリで差し替えて助かりました…。

👉 「無料だから大丈夫」とは限らないので、必ず利用規約を読みましょう。

海外販売時の課税・規制・為替リスク

- 海外に販売する場合、国によっては「付加価値税(VAT)」がかかります。

- GumroadやUdemyは自動で処理してくれるので安心。

- 為替レートの変動で収益が変わる点も頭に入れておきましょう。

例えば、ドルで売った教材が円安の時期に振り込まれると、思った以上に利益が増えることも。

逆に円高だと「あれ?少ないやん…」となるので注意です。

トラブル防止策(返金・クレーム対応など)

デジタル商品は「コピー可能」なので、返金トラブルが起きやすいです。

- 販売ページに「返金ポリシー」を明記する

- FAQを用意して「想定質問」に答えておく

- 返金対応が必要なときは「部分返金」や「次回割引」で対応する方法もある

僕も「思っていた内容と違いました」と言われたことがあります。

そのときは追加資料を送って対応したら、逆に「丁寧な対応でした」とレビューをいただけました。

👉 トラブルは避けられないもの。でも「誠実さ」を示すことで逆に信頼を得られることも多いんです。

法律や税務は最初ちょっとややこしく感じますが、基本を押さえれば大丈夫。

次のステップでは、さらに未来を広げる「収益拡張のアイデア」を見ていきましょう。

将来展望・収益拡張のアイデア

「一度商品を作ったけど、これからどう伸ばしていけばいいんやろ?」

そんなふうに立ち止まる人も多いと思います。

僕自身、最初は「売れたらそれで終わり」と思っていました。

でも、デジタル商品のすごいところは“広げ方次第で無限に伸ばせる”ことなんです。

ここでは、収益を拡張するための具体的なアイデアを一緒に見ていきましょう。

サブスク化・会員制化の可能性

単発商品を「継続モデル」に変えると、安定した収益が見込めます。

- 毎月新しいテンプレートを配布

- 定期的に動画講座を配信

- 会員限定のコミュニティで交流

僕の知人は「毎月1本の副業アイデア」を配信するだけで、数百人が定期購読しています。

一度仕組みを作れば、自動で収益が積み上がるんです。

ライセンス供与/再販許可モデル

自分の商品を「他の人が販売できる権利」として提供するのも一つの方法。

- Canvaテンプレートを「商用利用OK」で販売

- 教材を「再販権付き」で提供

これなら、自分が動かなくても他の人が拡散してくれる仕組みが作れます。

僕も一度、教材を「再販可」にして配布したら、思った以上に広がりました。

コラボ商品・拡張ライン展開

一人で作るだけでなく、誰かと組むことで新しい商品が生まれます。

- イラストレーターとコラボしてデザイン教材を作る

- 音楽家と組んで瞑想パッケージを販売

- 他の講師とバンドル販売

僕もデザイナーの友人とコラボして「副業チェックリスト+デザインテンプレート」を作ったことがあります。

結果、単品よりも売れ行きが良くなりました。

市場動向と今後のトレンド

2025年以降のデジタル商品市場はさらに広がります。

- AI支援ツール・プロンプト集 → ChatGPTや画像生成を効率化する商品は急成長

- ウェルビーイング・メンタルケア → 瞑想ガイド、セルフケア教材の需要アップ

- マイクロラーニング → 短時間で学べる教材が人気継続

- 多言語展開 → 翻訳ツールの進化で海外販売が一気に身近に

つまり、チャンスはこれからさらに広がっていきます。

あなたのアイデアも「今は小さくても、未来に大きく育つ」可能性を秘めているんです。

次はいよいよ最終章。

この記事全体を振り返りながら、「今すぐできる第一歩」を一緒に整理していきましょう。

まとめと行動プラン

ここまで読んで、「よし、自分もやってみようかな」と少しワクワクしてきたんじゃないでしょうか?

僕も最初は不安だらけでした。

でも、小さな一歩を踏み出したことで、気づけばデジタル商品が“自分の資産”に育っていったんです。

最後に、この記事全体を振り返りながら、あなたが今すぐ行動できるステップを整理しておきます。

今すぐできる第一歩リスト

- 自分の「過去の悩み」を3つ書き出す

- それを解決したときの方法をメモにまとめる

- CanvaやWordで、たった1ページの「簡単資料」を作ってみる

- 友達やSNSで「こんなん作ったんやけどどう思う?」と聞いてみる

👉 ポイントは「完璧を目指さず、まずは出してみる」ことです。

保持しておくべきマインドセット

- 最初から大きく稼ごうとしない

- 失敗は「改善の材料」と捉える

- 他人と比べるのではなく「昨日の自分」と比べる

僕も最初の売上はたった1,500円。

でも、それが「人生で一番嬉しい1,500円」でした。

継続的に改善し続けるコツ

- お客さんの声を必ず拾う

- 小さな改善を繰り返して商品を育てる

- 関連商品や新しい形式に挑戦してみる

こうして続けていくうちに、「自分には特別なものがない」と思っていたあなたが、気づけば“誰かにとって特別な存在”になっているはずです。

最後にひとつだけ。

デジタル商品は、あなたの知恵や経験を必要としている誰かを助ける力を持っています。

その一歩を踏み出すのは、今この瞬間です。

あなたなら、きっとできます。

一緒に前へ進んでいきましょう!