独立や副業を始めるときに必要な「開業届」。でも「いつ出す?どう書く?」と迷いますよね。この記事で不安を解消できます。目次を見て必要なところから読んでみてください。

- はじめに:開業届を出す意義と注意点

- 開業届の正式名称と法的根拠

- 開業届を出すメリット・デメリット

- 開業届を出さないリスク・実務上の問題

- 開業日とは?

- 提出期限のルールと例外

- 遅れた場合の扱い・ペナルティ

- 提出先・提出日・納税地・住所欄の書き方

- 氏名・生年月日・個人番号の記入例

- 職業・屋号・事業概要の書き方

- 所得の種類・届出区分の選び方

- 従業員・給与・源泉の欄の書き方

- 補足欄・備考欄・別表の記入例

- 窓口提出(税務署)での流れ・必要書類

- 郵送で提出する方法と封入資料

- e-Tax(電子申告)での提出手順・準備

- 青色申告承認申請書 — いつまでに出すか

- 源泉所得税関係・給与支払事務所開設届

- 消費税課税選択届出書など

- 控えの保管・記録しておくべきこと

- 不備を指摘されたときの対応策

- 屋号変更や廃業に関する届出の方法

- 届出が遅れても罰則はあるか?

- 開業日はいつにすればいいか?

- 複数拠点がある場合の納税地の扱いは?

- 屋号を後から変更できるか?

はじめに:開業届を出す意義と注意点

「起業しようかな」「副業を始めたいな」と思ったとき、最初に頭に浮かぶのが「開業届って出した方がいいの?」という疑問じゃないでしょうか。

実はこれ、私自身も最初にぶつかった壁でした。独立したい気持ちはあるのに、税務署に書類を出すなんて想像するだけで気が重くなるんですよね。

「提出を忘れたら罰則があるの?」

「開業届を出すメリットって何?」

「逆にデメリットや注意点もあるの?」

あなたもこんな不安を抱えているかもしれません。でも安心してください。あなただけじゃなく、多くの人が同じ疑問を持ちながらスタートしています。私も当時は何度も調べて右往左往しました。

開業届を出すことには、確かに「意義」と「注意点」の両方があります。メリットを知れば一歩踏み出す勇気が湧きますし、デメリットやリスクを理解しておけば安心して進められるんです。

これからお話しする内容を知っていただければ、「開業届=怖いもの」ではなく「事業を始めるための大事な第一歩」だと前向きに感じられるはずです。

起業や副業のスタートラインに立ったあなたが、スムーズに未来へ進めるように、私が伴走者としてポイントを整理しました。

「なるほど、こういう意味があるんやな」と納得してもらえたら嬉しいです。

さあ、一緒に見ていきましょう。

開業届とは何か?

「そもそも開業届って何?」と疑問に思っていませんか?

私も会社員から独立したとき、最初に「開業届」という言葉を聞いて頭が真っ白になりました。正直に言うと、「これを出さなきゃ事業って始められないのかな…」と不安になったんです。

でも調べてみると、意外とシンプルなものでした。ここでは、開業届の正式な意味やメリット・デメリット、そして出さなかった場合のリスクまで、順番にお伝えしていきますね。

開業届の正式名称と法的根拠

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

これは所得税法第229条に基づいて、事業を始めるときに税務署へ提出することが義務づけられている書類です。

つまり「これから事業を始めますよ」という宣言のようなもの。

学生が入学届を出すのと似ています。届を出すことで「この人は事業主です」と国に認められるわけです。

開業届を出すメリット・デメリット

では、開業届を出すと何がいいのでしょうか?

私の経験からも、メリットは大きく3つあります。

- 青色申告ができるようになる

最大65万円の控除が受けられるのは大きな節税効果です。 - 屋号で銀行口座を作れる

「○○商店」「△△デザイン事務所」といった屋号で口座を開設でき、取引の信頼性もアップします。 - 社会的に“事業主”と認められる

取引先やクライアントに安心感を与える効果があります。

一方でデメリットもあります。

例えば「本気で始めるわけじゃない副業なら、ちょっと大げさに感じる」こともあるかもしれません。帳簿や確定申告の手間も増えるため、気軽さがなくなるのは事実です。

開業届を出さないリスク・実務上の問題

「じゃあ出さなくてもいいんじゃない?」と思う方もいますよね。

実際、提出しなくても罰金が科されるわけではありません。

でも問題は“実務上の不便さ”です。

- 青色申告ができず、節税チャンスを逃す

- 屋号で口座を作れないため、事業とプライベートのお金が混ざりやすい

- 補助金や助成金の申請ができないケースがある

私の知り合いでも、開業届を出さずに始めた結果、「口座が作れなくて取引先に不信感を持たれた」という人がいました。これではせっかくのビジネスチャンスを逃してしまいますよね。

開業届は「ただの紙切れ」ではなく、あなたのビジネスを守る“保険証”のような役割を果たしてくれます。

最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、一度出してしまえば安心して事業に集中できますよ。

あなたがこの一歩を踏み出せば、未来の自分はきっと「出してよかった」と思えるはずです。私もそうでしたから。

開業届の提出タイミングと期限

「開業届を出すのって、いつがベストなんやろ?」と迷っていませんか?

私も独立を決めたとき、提出のタイミングでかなり悩みました。

「まだ準備中やし…」「売上が立ってからでもいいんちゃう?」と後回しにしていたんです。

でも実は、提出のタイミングを間違えると損をする可能性があるんです。ここでは「開業日」の考え方から、提出期限、遅れた場合の扱いまで、順番に整理していきましょう。

開業日とは?

まずポイントになるのが「開業日」。

これは「事業をスタートした日」を自分で決めることができます。

例えば…

- 最初の仕事を受けた日

- 事務所や店舗を借りた日

- 開業準備のために大きな出費をした日

私の場合は「最初の契約書にサインした日」を開業日にしました。

つまり「いつからあなたの事業が始まったか」を、あなた自身が基準をもって決めればOKなんです。

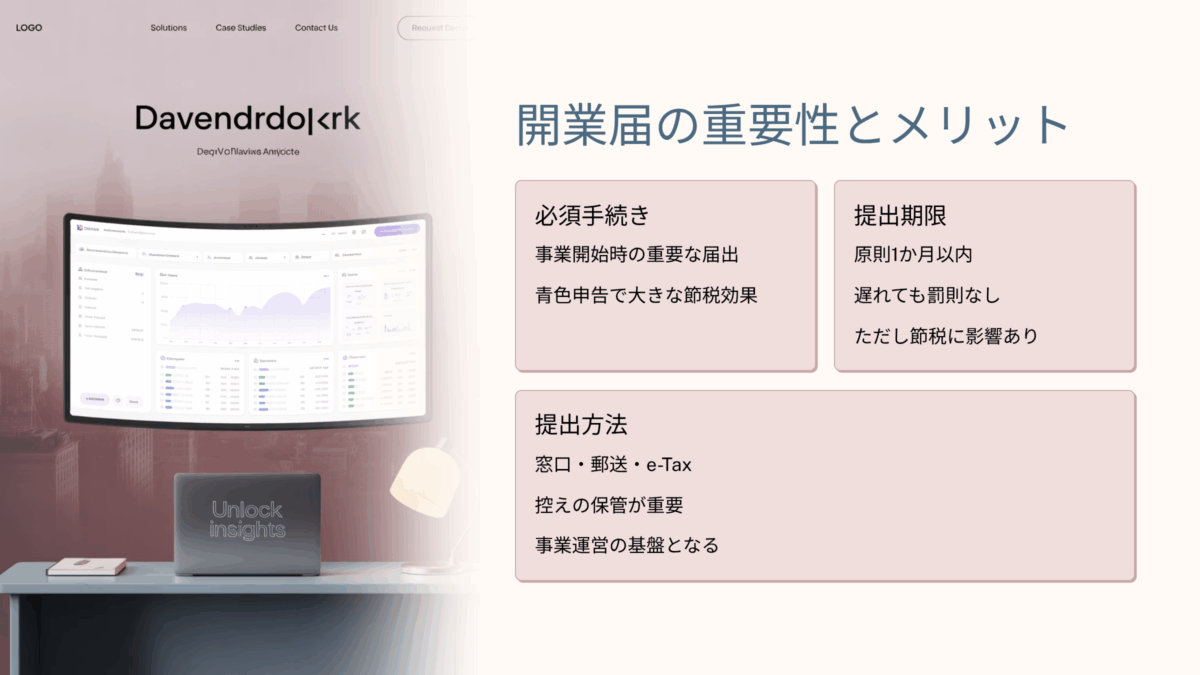

提出期限のルールと例外

開業届は開業日から1か月以内に提出することが法律で定められています。

ただし、実務的には多少遅れても受理されるケースが多いんです。

一方で注意したいのが、青色申告承認申請書の提出期限。

こちらは「開業から2か月以内」なので、開業届を後回しにすると青色申告が間に合わないリスクがあります。

「青色申告をしたいかどうか」で、提出のスピード感も変わってきますよ。

遅れた場合の扱い・ペナルティ

「もし1か月を過ぎたら罰則があるの?」と不安になる方も多いですが、実はペナルティはありません。

税務署も「開業届を出してくれてありがとう」というスタンスで、罰金を科すことはないんです。

ただし、さっきも触れたように青色申告の節税メリットを逃す可能性があります。

私の友人も提出を後回しにして、初年度は白色申告で大きく税金を払うハメになりました…。

ですから「どうせ出すなら早めに出す」が鉄則です。

書類1枚で未来の税負担が変わると思えば、今日にでも準備したくなりませんか?

開業届のタイミングは、事業スタートの大事な節目。

ここをきちんと押さえることで「よし、自分は事業主や!」と気持ちも引き締まります。

一歩を踏み出したあなたなら、きっとスムーズに進められますよ。私も最初は怖かったけど、出した瞬間に不安がスッと消えました。

開業届の書き方:項目別ガイド

「いざ開業届を書こう!」と思っても、あの書類を目の前にすると手が止まりませんか?

私も最初に用紙を見たときは「専門用語ばっかりでわからん!」と頭を抱えました。

でも安心してください。実はひとつひとつの項目をかみ砕けば、そこまで難しくないんです。

ここでは各欄の意味や記入のコツを、実体験を交えながら整理していきますね。

提出先・提出日・納税地・住所欄の書き方

- 提出先:事業を行う場所を管轄する税務署を記入します。

- 提出日:実際に書類を提出する日を記入。開業日ではありません。

- 納税地:原則は「住所地」ですが、事業所や事務所を選ぶことも可能。

- 住所:住民票に記載されている住所をそのまま書きます。

私の場合は自宅を事務所にしていたので、納税地も住所地にしました。ややこしく考えず「基本は住んでいる場所」と覚えればOKです。

氏名・生年月日・個人番号の記入例

- 氏名:住民票どおりにフルネーム。印鑑は認印で大丈夫です。

- 生年月日:西暦ではなく和暦で記入するのが一般的。

- 個人番号:マイナンバーを記載。番号確認書類(通知カードやマイナンバーカード)を一緒に提示または写しを添付します。

私も最初は「マイナンバーまで書くの!?」と驚きましたが、今では必須項目なので忘れないようにしましょう。

職業・屋号・事業概要の書き方

- 職業:シンプルに「デザイナー」「ライター」「コンサルタント」など。

- 屋号:必須ではありません。私は最初つけませんでしたが、後で屋号付きの口座を作るためにつけました。

- 事業概要:一言で説明するイメージ。「Webサイト制作および運営」「カフェ経営」など具体的に。

屋号は名刺や口座で使うと信頼感が出ます。ちょっとした“看板”のような役割ですね。

所得の種類・届出区分の選び方

- 所得の種類:多くの人は「事業所得」にチェック。アフィリエイトや副業でも本格的なら事業所得扱いです。

- 届出区分:「開業」にチェック。廃業や変更のときは別の欄を使います。

私は副業から始めたとき「雑所得と事業所得、どっちやろ?」と悩みました。迷ったら税務署で相談するとスッと解決しますよ。

従業員・給与・源泉の欄の書き方

- 従業員:雇う予定がなければ「0人」。家族を手伝わせるなら記入。

- 給与の支払いの有無:自分以外に支払うなら「有」。

- 源泉徴収義務:給与を払うなら原則必要になります。

最初は「自分ひとりでやる」なら空欄や0で大丈夫です。

補足欄・備考欄・別表の記入例

- 補足欄・備考欄:特記事項がなければ空欄で問題なし。

- 別表:特殊なケース(複数事務所があるなど)のときだけ必要。

私は結局ほとんど空欄にしました。「ここ埋めないと怒られるんちゃうか?」と心配しましたが、税務署員さんが「空欄でいいですよ」と笑顔で教えてくれました。

開業届の書き方は「堅苦しいもの」と思われがちですが、実際はシンプルです。

わからないところは空欄で出しても、窓口で丁寧に教えてもらえます。

あなたが思っている以上に、開業届は“挑戦する人の味方”。

怖がらずに書き始めれば、きっとスムーズに進められますよ。

提出手段とその利点・注意点

「開業届ってどうやって出せばええの?」と迷っていませんか?

私も最初は「税務署に直接行かないとダメなんやろ?」と思っていました。でも実は、提出方法は3つあるんです。窓口、郵送、そしてe-Tax。

それぞれにメリットと注意点があるので、自分に合った方法を選ぶのが一番スムーズです。ここでは3つの方法を具体的に見ていきましょう。

窓口提出(税務署)での流れ・必要書類

窓口提出の最大のメリットは「その場で確認してもらえること」。

私は初めてのとき窓口に行きました。緊張しながら提出したら、担当の方がニコッと笑って「ここ空欄でいいですよ」と教えてくれてホッとしたのを覚えています。

必要書類

- 開業届(控えも持参するとハンコを押して返してもらえる)

- マイナンバー確認書類(通知カードやマイナンバーカード)

- 本人確認書類(免許証など)

✅ おすすめポイント:不安な人は窓口一択。間違いがあってもその場で修正できるので安心です。

郵送で提出する方法と封入資料

「忙しくて税務署に行けない…」という人には郵送がおすすめ。

私も地方出張が多いときは郵送を使いました。

封入するもの

- 開業届(控えも同封)

- 返信用封筒(切手を貼って自分の住所を記入)

- マイナンバー確認書類と本人確認書類のコピー

税務署が受理したあと、控えにハンコを押して返信してくれます。

⚠️ 注意点:書類に不備があるとやり取りが二度手間になるので、事前にチェックは念入りに。

e-Tax(電子申告)での提出手順・準備

デジタル派のあなたには、パソコンやスマホで提出できるe-Taxが便利。

ただし、最初はちょっとハードルが高いです。

準備するもの

- マイナンバーカード

- カードリーダー、またはマイナンバーカード対応スマホ

- e-Taxの利用者識別番号(事前取得が必要)

私は正直、この設定に半日かかりました(笑)。でも一度登録してしまえば、次回以降の確定申告まで全部オンラインでできるので、長期的には楽です。

✅ おすすめポイント:パソコン作業に慣れていて、今後も電子申告を使う予定ならe-Taxで始めるのが効率的。

開業届は「どうやって出すか」で負担感が変わります。

人によっては「窓口で安心」、別の人は「郵送で手軽」、さらに「e-Taxで効率的」と選び方はさまざま。

大切なのは「あなたが続けやすい方法」を選ぶことです。

一歩踏み出せば、思っている以上にスムーズに受理されますよ。

開業届と同時に出しておきたい届出書類

「開業届だけ出せば完了!」と思っていませんか?

実は、事業をスムーズにスタートするためには、同時に提出しておいた方がいい書類があるんです。

私も最初は知らずに後から慌てましたが、「最初にまとめて出しておけばラクやったなぁ」と何度も感じました。

ここでは代表的な3つを紹介します。

青色申告承認申請書 — いつまでに出すか

これが一番重要です。

青色申告をすると、最大65万円の特別控除が受けられたり、家族への給与を経費にできたりと、節税効果が大きいんです。

ただし提出期限があります。

- 開業から2か月以内

- もしくは、その年の3月15日まで(どちらか早い方)

私の知人はこの申請を出し忘れて、初年度は白色申告になり、数十万円も余計に税金を払う羽目になりました…。

なので、開業届と一緒に必ず提出するのが鉄則です。

源泉所得税関係・給与支払事務所開設届

もし従業員やアルバイトを雇う予定があるなら、この届出が必要です。

これを出すことで「給与から源泉所得税を預かって納める」義務が発生します。

最初は「自分ひとりやし関係ないわ」と思う人も多いですが、後で人を雇うときに必要になるので覚えておきましょう。

消費税課税選択届出書など

こちらは少し特殊ですが、課税売上が少なくてもあえて消費税課税事業者になるための届出です。

例えば…

- 設備投資が大きく、仕入れや経費にかかる消費税を還付してもらいたい

- 取引先が法人で「課税事業者じゃないと取引しづらい」と言われる

こうしたケースでは有効です。

ただし一度選ぶと2年間は継続義務があるため、慎重に判断しましょう。

開業届を出すときは「ついでに出すもの」を一緒に処理すると、後から慌てずに済みます。

税務署に行くのは正直ちょっと気合が要るので(笑)、1回で終わらせた方がラクなんですよね。

あなたもぜひ、この機会にまとめて提出してスッキリ事業をスタートさせましょう。

開業届提出後にやること・注意点

「開業届を出した!やっと終わった!」

…そう思った私も、提出した翌日にふと気づいたんです。

「控えってどこに置いたらいいんやろ?」

「もし不備があったらどうなるんやろ?」

開業届を出したあとにも、ちゃんと押さえておくべきポイントがあるんですね。

ここでは提出後にやることや注意点を整理してお伝えします。

控えの保管・記録しておくべきこと

開業届は提出すると、控えに税務署の受領印を押して返してもらえます。

これ、ただの紙切れに見えますが超重要です。

- 銀行口座を屋号名で作るときに必要

- 融資や補助金の申請で必要

- 事業を証明する正式な書類になる

私も控えをスキャンしてクラウドに保存しておきました。紙とデータの両方で残しておくと安心です。

不備を指摘されたときの対応策

「もし記入ミスしてたらどうなるの?」と不安になりますよね。

実は心配いりません。税務署は「不備があったら修正してください」と丁寧に対応してくれます。

私も職業欄を書き忘れて提出したことがありますが、電話で「追記して再提出お願いします」と言われただけでした。ペナルティは一切ありません。

✅ ポイントは「放置せずにすぐ対応する」こと。

屋号変更や廃業に関する届出の方法

事業を続けるうちに「屋号を変えたい」「一旦やめたい」ということもあるかもしれません。

その場合は「廃業等届出書」を提出すればOK。

- 屋号変更:廃業届+新しい開業届を出す

- 廃業:廃業届だけを出す

私も途中で屋号を変更しましたが、手続きは意外と簡単でした。書類1枚で済みます。

開業届を出したあとの行動は、事業を続けていくうえでの「小さな安心材料」。

ちゃんと控えを残し、不備に対応し、必要に応じて変更届を出せば、ずっと安心して事業を続けられます。

あなたが安心して進められるように、私も横で応援しています。大丈夫、一歩ずつでOKですよ。

よくある質問(FAQ)

開業届について調べていると、「これってどうなんやろ?」と細かい疑問が次々に出てきませんか?

私も開業当初はネット検索ばかりしていました。そこで、特に多い質問を4つピックアップして整理しました。

届出が遅れても罰則はあるか?

結論から言うと、罰則はありません。

私も「1か月以内って書いてるけど、過ぎたら怒られるんちゃう?」とドキドキしましたが、税務署の方が「遅れても大丈夫ですよ」とあっさり受け取ってくれました。

ただし注意点は、青色申告の期限に間に合わないリスクがあること。

節税メリットを逃さないためにも、できるだけ早めに提出しましょう。

開業日はいつにすればいいか?

開業日は「あなたが事業を始めたと思う日」でOKです。

- 初めて売上が立った日

- 契約を結んだ日

- 事務所を借りた日

私は「初めてクライアントと契約した日」にしました。

多少前後しても問題ありませんが、事業の節目になる日を選ぶと気持ちも引き締まります。

複数拠点がある場合の納税地の扱いは?

基本的には住所地が納税地です。

ただし、メインの事務所や店舗を納税地にすることも可能です。

例えば、

- 自宅で事務作業をしている → 住所地を納税地にする

- 店舗やオフィスを拠点にしている → 事務所を納税地にする

私の知人は、自宅と店舗が離れていたので「店舗」を納税地にしました。どちらを優先するかは自由に選べます。

屋号を後から変更できるか?

はい、変更できます。

屋号を変えるときは「廃業届」を出してから新しい「開業届」を出す流れになります。

私も途中で屋号を変更しましたが、書類は1枚で済みました。

思い切って屋号を変えたことで、仕事のイメージがグッと良くなった経験があります。

開業届は一度出したら終わりではなく、柔軟に対応できる制度です。

不安や疑問があっても「解決できる方法がある」と知っていれば安心ですよね。

あなたの疑問も、きっと一つひとつ解決できます。焦らずに、一歩ずつ進めていきましょう。

まとめ:開業届を正しく出して事業スタートをスムーズに

ここまで「開業届とは何か」から「提出の仕方」「注意点」まで一通り見てきました。

最初はややこしく感じる開業届ですが、実際は事業のスタートを支える心強い味方なんです。

- 開業届を出すことで、青色申告や屋号口座など大きなメリットが得られる

- 提出は1か月以内が理想だが、遅れても大丈夫

- 窓口・郵送・e-Taxと提出手段は自由に選べる

- 控えの保管や後日の変更手続きも大事なポイント

私自身、開業届を出したとき「よし、これで本当に独立するんや」と背筋が伸びました。

あなたにとっても、この書類は単なる事務手続きではなく「起業家としての第一歩」になるはずです。

これから挑戦していく中で、不安や壁にぶつかることもあるでしょう。

でも大丈夫、私も何度も失敗しながらここまでやってきました。

開業届をきっかけに、あなたの事業がスムーズに、そして自信を持って進んでいくことを願っています。

一緒に前へ進んでいきましょう。