「一人で起業したいけれど、どんなビジネスモデルを選べばいいのか分からない…」そんな不安を抱えていませんか?

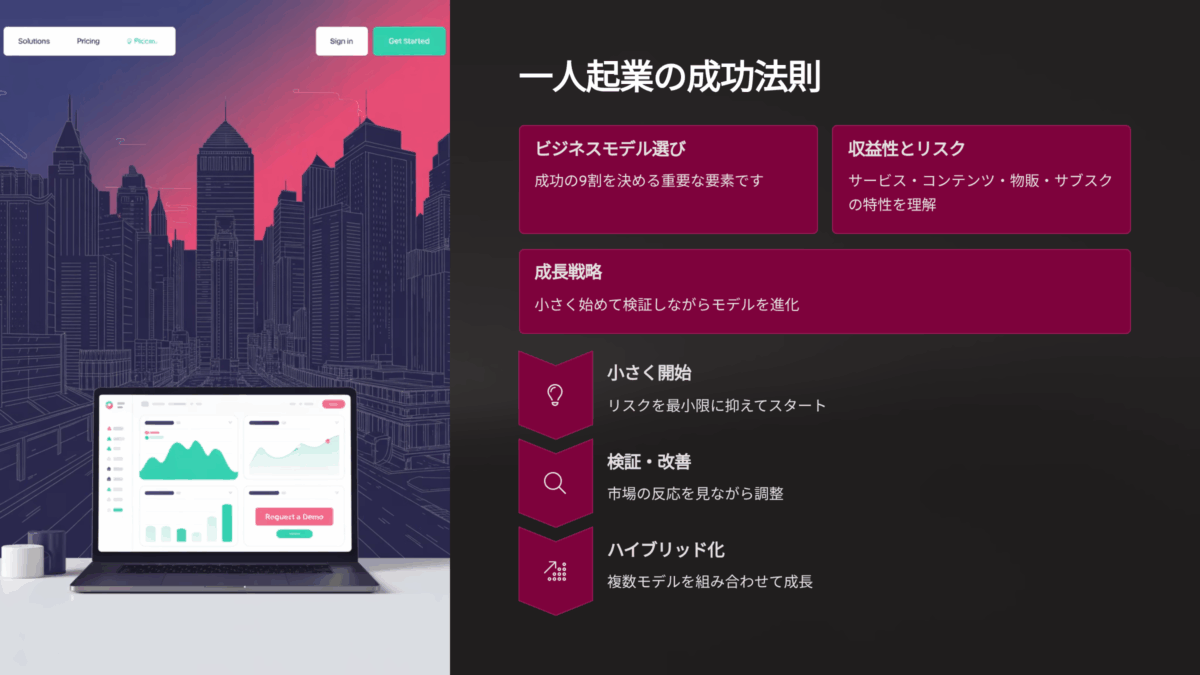

実際、一人起業の成功と失敗を分ける最大の要因は 「ビジネスモデル設計」 にあります。

放置すれば「時間はかけているのに収益が伸びない」「労働に追われて自由を失う」という状況に陥りがちです。

しかし、適切なモデルを選び、段階的に進化させていけば――少ないリソースでも安定収益を生み出し、自由度の高い働き方を実現できます。

この記事では、

一人起業に向く代表的なビジネスモデルの比較

各モデルの収益性・リスク・実例紹介

成功に向けた選び方のステップと最新トレンド

を体系的にまとめました。

あなたの「強み」と「市場」をつなぐ最適なモデルが、きっと見つかるはずです。

それでは、目次を見て必要なところから読んでみてください。

1. 一人起業に適したビジネスモデルの選び方

- モデル選定の3軸:自分の強み(スキル・人脈)/利用可能資源(資金・時間)/リスク耐性

- 比較フレーム:収益構造(単発 vs 継続)、スケーラビリティ(自動化・仕組み化の余地)、コスト構成(固定費/変動費)

- 進化パターン:サービス→コンテンツ化→サブスク化→ハイブリッド化という成長ロードマップを示す

2. 一人起業で使える主要ビジネスモデルと実例

- サービス型:低コストで始めやすいが、労働集約的(例:コーチング、コンサル)

- コンテンツ型:知識資産を拡張可能(例:Udemy講座、電子書籍出版)

- 物販型:モノがある分、在庫・物流リスクあり。ハンドメイドやEC事例を紹介

- サブスクリプション型:安定収益だが継続率が課題

- SaaS/ツール型:スケール性が高いが開発リソースが必要

- マッチング/プラットフォーム型:集客がハードルだが、成長すると高収益

- ハイブリッド型:複数モデルの組み合わせで収益源を分散

- 成功/失敗事例:なぜ伸びたのか/なぜ失敗したかを因果で分析(例:顧客獲得コストが高すぎて失敗)

3. 各モデルの強み・課題・収益シミュレーション

- 利益率の目安:サービス(高利益率だが時間依存)、物販(粗利30%程度)、サブスク(低粗利だが安定)

- コスト構造例:物販=在庫・物流費/SaaS=開発・保守費用/サービス=広告・営業コスト

- リスク:単一顧客依存、キャッシュフロー悪化、広告依存など → 対策を提示

4. 自分に合ったモデルを選ぶためのステップとチェックリスト

- 棚卸し:時間・スキル・資金・人脈をリストアップ

- 市場調査:検索ボリューム確認、競合比較、ニッチ領域発見

- スモールスタート:小さく試して顧客反応を確認

- 検証サイクル:仮説→実行→測定→修正

- チェックリスト提示:「収益性は?」「初期コストは許容範囲?」「自分の強みに直結しているか?」

5. 成長フェーズ別のモデル展開戦略

- スタート期:1モデルに集中して成果を出す(例:サービス型で資金確保)

- 拡張期:既存顧客を活用し、新しいモデルを追加(例:サービス+教材販売)

- 安定期:外注・自動化・パートナー提携で仕組み化し、時間を解放

6. リスク対策と持続可能な運営の工夫

- 収入源分散:複数モデルを持つ/単一顧客依存を避ける

- キャッシュフロー管理:入金サイト・資金繰りに注意

- 外注・協業:自分の時間を高単価領域に集中させる

- 市場変化対応:SNSアルゴリズム変更やAI普及などの環境変化に柔軟に対応

7. 今後注目のビジネスモデルとトレンド予測

- ノーコード/ローコード:個人でもWebサービス開発可能に

- AI活用モデル:生成AIコンテンツ、AIアシスタント型サービス

- DXシフト:クラウド・データ分析を駆使した小規模DX事業

- グローバル展開:越境EC、海外向けオンライン講座

まとめと次の一歩

- 要点整理:モデル選びの3軸、代表モデル比較、収益・リスク理解

- 今すぐできるアクション:棚卸し→市場調査→スモールスタート

- 未来視点:トレンドに適応する「変化対応型モデル」が生存戦略

- 読者への問いかけ:「あなたの強みと市場はどこで重なるか?」

本文サンプル:サービス型(コンサル・コーチング・代行・請負)

一人起業でもっとも始めやすいのが「サービス提供型ビジネス」です。コンサルティング、コーチング、ライティング代行、デザイン制作、事務業務の請負など、自分のスキルや経験をそのまま商品化できるのが特徴です。

メリット

- 初期費用がほぼ不要:パソコンとインターネット環境があればスタート可能。店舗や在庫を持つ必要がないため、リスクが低い。

- 高利益率:労働力=自分の時間を販売するため、粗利率は高くなりやすい。特に専門性が高いスキル(IT、マーケティング、法律、語学など)は高単価を狙える。

- すぐに収益化できる:最初の顧客を獲得できれば即座に売上につながるため、キャッシュフローが安定しやすい。

デメリット

- 労働集約型で限界がある:収入が「時間×単価」に直結するため、働ける時間が限界点となる。

- 顧客依存リスク:少数顧客に依存してしまうと契約終了で収益が一気に落ち込む危険性がある。

- スケーラビリティに欠ける:仕組み化や外注をしない限り、大きな拡張は難しい。

実例

- フリーランスマーケター:中小企業のWeb集客をサポート。月額契約で数社を担当し、安定収益を実現。

- オンライン英語コーチ:Zoomを活用し、月額制プログラムで指導。最初は1対1指導から始め、徐々にグループ指導へ拡張。

- 事務代行サービス:SNS運用や経理補助を代行。クラウドソーシング経由で顧客を獲得し、単発案件から継続契約に発展。

ポイント

サービス型モデルは「最初のキャッシュを得る」「市場での実績を作る」段階に最適です。将来的には、顧客から得たノウハウをもとに 教材化・サブスク化・外注化 することで、労働集約型から脱却しやすくなります。

👉 次は「コンテンツ型(オンライン講座・電子書籍・会員制コンテンツ)」の本文サンプルを作りますか?

You have not enough Humanizer words left. Upgrade your Surfer plan.

あなた:

OK

記事見出し構成ジェネレーター の発言:

了解しました!

では続けて、コンテンツ型モデル(オンライン講座・電子書籍・会員制コンテンツ) の本文サンプル(500〜800字程度)を作成します。

本文サンプル:コンテンツ型(オンライン講座・電子書籍・会員制コンテンツ)

「知識」や「経験」をデジタルコンテンツに変換して提供するのが、コンテンツ型のビジネスモデルです。代表的な形態には、オンライン講座、電子書籍、会員制の学習コミュニティや情報サイトなどがあります。自分の専門領域を体系化し、デジタル商品として販売できるのが大きな特徴です。

メリット

- 時間の切り売りから解放される:サービス型と違い、一度作ったコンテンツは繰り返し販売できるため、時間と収益が直結しない。

- スケーラブルに拡張可能:顧客数が増えてもコストが増えにくいため、収益が伸びやすい。

- ブランド構築につながる:書籍出版や講座提供は専門家としての認知度を高め、サービス型ビジネスの集客にも相乗効果を生む。

デメリット

- 最初の制作工数が大きい:オンライン講座の収録や電子書籍執筆には時間と労力がかかる。

- 販売までの集客が課題:良質なコンテンツを作っても、顧客に届けるためのマーケティングが必須。

- 市場競争が激しい:特に学習・情報系は競合が多く、差別化が不可欠。

実例

- Udemy講師:マーケティング、プログラミング、デザインなどを動画講座として提供。受講者数が増えるほど収益が積み上がる。

- Kindle電子書籍出版:自分の専門分野をまとめて電子出版。低コストで出版でき、Amazonを通じて集客可能。

- 会員制オンラインサロン:月額課金で限定コンテンツや交流の場を提供。熱量の高いファンを作ることで安定収益を実現。

ポイント

コンテンツ型モデルは、「ストック型収益」 を作りやすいのが最大の魅力です。最初はサービス型で得たノウハウや顧客事例をベースに教材化すると、制作のハードルを下げられます。さらに、SNSやブログ、YouTubeを活用すれば集客コストを抑えつつ顧客を増やせるため、時間に縛られない働き方を目指す人に特に適しています。

物販型(EC・ハンドメイド・ドロップシッピング)

インターネットを通じて「モノ」を販売するのが物販型のビジネスモデルです。ECサイト運営、ハンドメイド商品の販売、在庫を持たないドロップシッピングなどが代表的な形態です。実体の商品を扱うため、サービスやコンテンツと比べて顧客が購入イメージを持ちやすいのが特徴です。

メリット

- 参入しやすい:BASEやShopifyなどのプラットフォームを利用すれば、初期費用を抑えてECを立ち上げ可能。

- 商品がわかりやすく売りやすい:形のあるモノは顧客にとって価値が直感的に理解しやすく、購入ハードルが低い。

- 成長余地が大きい:人気商品を持てばSNSや口コミを通じて拡散し、規模を拡大できる。

デメリット

- 在庫リスク:仕入れ型では在庫を抱えるリスクがある。売れ残れば赤字につながる。

- 物流・発送の手間:商品管理、発送作業、返品対応などのオペレーションに時間がかかる。

- 利益率が低め:原価・仕入れ・配送費を差し引くと、利益率は30%前後に落ち着くことが多い。

実例

- ハンドメイド作家:minneやCreemaでアクセサリーを販売。SNSで作品発信を続け、固定ファンを獲得。

- ドロップシッピング事業者:在庫を持たずに提携メーカーの商品を販売。売れた分だけ仕入れる仕組みでリスクを最小化。

- D2Cブランド運営:オリジナル商品をShopifyで直販し、SNSマーケティングを駆使してブランド力を強化。

ポイント

物販型モデルは「わかりやすさ」が強みで、初心者でも始めやすいビジネスです。一方で、在庫・物流・利益率の課題を解決する工夫が必須です。小規模スタートなら ハンドメイドやドロップシッピング が現実的で、ある程度売上が安定したら 独自ブランド化やサブスク化(定期配送サービス) を目指すと収益基盤を強化できます。

サブスクリプション型(月額課金・継続型サービス)

近年注目を集めているのが「サブスクリプション型」のビジネスモデルです。月額や年額で定額料金を支払い、顧客が継続的にサービスや商品を利用できる仕組みです。動画配信や音楽配信のような大手サービスだけでなく、個人起業家でもオンラインコミュニティや定期配送サービスなど、工夫次第で導入できます。

メリット

- 安定収益を確保できる:新規顧客を獲得し続けなくても、既存顧客が継続することで売上が積み上がる。

- 顧客ロイヤルティが高まる:継続的に利用してもらうことで、顧客との関係性が深まりやすい。

- LTV(顧客生涯価値)が高まる:単発販売よりも、結果的に顧客1人あたりの売上が大きくなる傾向がある。

デメリット

- 解約率との戦い:顧客がいつでも解約できるため、継続利用の工夫が不可欠。

- 継続提供の負担:新しいコンテンツやサービス改善を継続的に行わなければならない。

- 参入障壁が低く競合が多い:会員制サービスや教材配信は増加しており、差別化が必須。

実例

- オンライン学習コミュニティ:起業ノウハウやスキルアップ教材を月額制で提供。参加者同士の交流が価値となり、解約防止につながる。

- 定期配送サービス:コーヒー豆やプロテインなど、生活習慣に根付く商品を定期的に届ける。ニッチなジャンルでも成立しやすい。

- クリエイター支援型サービス:Patreonやnoteの有料マガジンなど、ファンが継続的に応援する仕組み。小さなコミュニティでも安定収益化可能。

ポイント

サブスクリプション型は「収益の安定性」が最大の魅力です。ただし、最初から多数の顧客を集めるのは難しいため、まずは小規模コミュニティやニッチ商品で試すのが現実的です。解約を防ぐためには、定期的な新コンテンツ投入/顧客参加型企画/限定特典 などが効果的です。サービス型やコンテンツ型で得た顧客を取り込み、サブスク化する流れがもっとも実現しやすい戦略と言えます。

SaaS・ツール提供型(ソフトやアプリ提供)

ソフトウェアやアプリを提供し、利用者から継続課金を得るのが「SaaS・ツール提供型」のビジネスモデルです。近年はノーコードやローコード開発環境が整い、個人でも比較的低コストでWebサービスやアプリを開発・提供できるようになりました。アイデア次第で大規模展開も可能な、スケーラビリティの高いモデルです。

メリット

- 高いスケーラビリティ:一度開発したソフトやアプリは、多数の顧客に同時に提供でき、ユーザー数が増えるほど収益も拡大。

- 継続課金モデルとの相性が良い:サブスクリプション型と組み合わせれば、安定したストック収益を作りやすい。

- 差別化しやすい:独自の機能やニッチ市場に特化すれば、大手と直接競合せずに勝負可能。

デメリット

- 開発リソースが必要:プログラミング知識、開発者の外注、あるいはノーコード活用など、初期労力が大きい。

- 保守・アップデートの継続負担:ソフトは作って終わりではなく、利用者の声に応じた改修が必須。

- 集客コストが高くなりやすい:競合が多いため、顧客獲得のためのマーケティングが重要。

実例

- タスク管理アプリの提供:シンプルなUIと独自機能で差別化し、個人事業主やフリーランスに支持される。

- 予約管理ツール:小規模店舗やオンライン講師向けに提供。顧客管理+決済機能をセットにして利便性を高める。

- ニッチ特化のクラウドサービス:翻訳者向け用語管理システム、ライター向け記事進行管理ツールなど、特定業界に特化した小規模SaaS。

ポイント

SaaS・ツール提供型は、軌道に乗れば「労働時間と収入が切り離せる」理想的なモデルです。ただし、ゼロから始めるのはハードルが高いため、まずはノーコードツール(Bubble、Glide、Airtableなど)を活用して MVP(最小限の製品) を作り、実際の利用者にテストしてもらうのがおすすめです。その後、利用者の課題を解決する方向で改良し、スモールスタートから大きく伸ばすのが現実的な戦略です。

マッチング/プラットフォーム型(仲介・マッチングサービス)

需要と供給をつなぐ「場」を提供するのが、マッチング/プラットフォーム型のビジネスモデルです。たとえば「フリーランスと企業のマッチング」「不要品売買」「家庭教師マッチング」など、仲介を仕組み化して収益を得ます。利用者同士をつなぐことで、個人でも大きな市場を作り出せる可能性を秘めています。

メリット

- スケールが大きい:利用者数が増えるほど取引も拡大し、ネットワーク効果で成長が加速する。

- 収益モデルが多様:成約手数料、掲載料、月額課金など、複数の収益源を設計できる。

- 自分の商品を持たなくても事業が成立:プラットフォーム運営者は「場」を提供するだけでよいため、在庫リスクがない。

デメリット

- 立ち上げ初期が難しい:需要(買い手)と供給(売り手)がそろわないと成立せず、最初の集客が最大の課題。

- 運営コストと手間:システム開発や運営管理、トラブル対応などが必要。

- 大手と競合しやすい:既存の強力なプラットフォーム(例:メルカリ、ランサーズ)が存在する分野では差別化が必須。

実例

- 地域特化型マッチング:地元の農家と消費者をつなぐ直販サイト。ニッチな分野に絞ることで、大手と競合せずに展開可能。

- 専門スキルマッチング:英会話講師と学習者をつなぐオンラインサービス。ニーズの高い分野に特化することで利用者を獲得。

- 小規模BtoB仲介:クリエイターと企業を結ぶプラットフォーム。初期は知人紹介から始め、徐々に仕組み化。

ポイント

マッチング/プラットフォーム型は「ネットワーク効果」が働くと一気に伸びるモデルですが、その反面、ゼロから立ち上げるのが最も難しい領域です。個人が挑戦する場合は、ニッチ領域に特化する/既存サービスの不便さを解消する という切り口がカギになります。初期は小規模コミュニティから始め、実績を積みながら拡張する戦略が現実的です。

ハイブリッド型(複数モデルの組み合わせ)

複数のビジネスモデルを組み合わせて収益源を多角化するのが「ハイブリッド型」です。たとえば「サービス型で得た知識を教材化してコンテンツ販売」「ECとサブスクリプションを掛け合わせて定期購入モデル化」といった形で、モデルを横断的に展開します。単一モデルのリスクを分散し、収益の安定化を図れるのが大きな特徴です。

メリット

- 収入源の分散:一つのモデルに依存しないため、収益の安定性が高まる。

- 顧客単価を最大化できる:サービス+教材販売+コミュニティと組み合わせれば、同一顧客から複数の収益が得られる。

- 成長戦略を描きやすい:最初のモデルで獲得した顧客を、別のモデルに自然に誘導できる。

デメリット

- リソース分散のリスク:複数モデルを同時に展開すると、時間や資金が分散して中途半端になりがち。

- 仕組み化が必須:労働集約のまま複数モデルを持つと負荷が高まり、運営が回らなくなる。

- 戦略性が必要:無計画に組み合わせると「ただの寄せ集め」になり、相乗効果を生まない。

実例

- コンサル+教材販売型:個別指導で得たノウハウを体系化し、電子書籍や動画講座として販売。労働集約からストック収益へシフト。

- 物販+サブスク型:オリジナル商品をECで販売し、定期配送サービスに移行。安定収益化とファン育成を両立。

- SaaS+コミュニティ型:自作のツール提供に加え、ユーザー同士が学び合うサロンを展開し、LTVを拡大。

ポイント

ハイブリッド型は「一つのモデルで成果を出した後」に取り入れるのが現実的です。最初から複数モデルを並行すると消耗しやすいため、まずは 1モデルで顧客基盤を作る → 成功要因を横展開する という順番がおすすめです。特に一人起業では「サービス型+コンテンツ型」「物販型+サブスク型」といった補完関係にある組み合わせが相性良く、持続的な成長を実現できます。